泥人百戏,彩塑乾坤:馆藏大吴泥塑及相关工艺作品

泥人百戏,彩塑乾坤:馆藏大吴泥塑及相关工艺作品

展览上新

泥人百戏,彩塑乾坤:馆藏大吴泥塑及相关工艺作品

“银湖小姐,大吴翁仔。”一句潮汕俗谚,以泥人与活生生的美人媲美,足见大吴泥塑之巧夺天工。

明清至民国初年,潮州大吴村及周边诞生了一代代能工巧匠,以泥土为胚,塑众生千像,演乾坤百戏,成行成市,远及海外,盛极一时。大吴泥塑最独特、最具生命力的地方,在于其文脉根系。它扎根于潮汕地区的民俗土壤,从潮剧中汲取创作源泉,又与铁枝木偶、纱丁、枫溪瓷、香稿塑等本土特有的工艺门类共生共荣,其精彩绝伦的技法是潮汕地区劳动人民的智慧结晶,其活灵活现的作品是当地历史文化、社会生活的生动见证。

唯延续历史文脉,才能再创未来。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,其保护、传承与利用,对于坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。值中华人民共和国成立75周年之际,我们邀广大观众一同欣赏大吴泥塑及相关工艺作品独一无二的艺术精华,探索其传承不绝的文化内核,共见潮汕地区工艺文脉与中华优秀传统文化的多姿多彩。

重点展品

大吴泥塑·潮剧人物脸谱

吴宜兴

1958-1960年

吴宜兴,1937年生于专精脸谱头像的泥塑世家,继承家传“兴合”字号,制作了大量脸谱作品和纱丁头。20世纪50年代,“兴合”制作的纱丁头一度专供出口。

枫溪瓷塑·戏剧脸谱

1959年

长13cm 宽5.5cm 高16.8cm

大吴泥塑中的大尺寸脸谱有陈列观赏的用途。这批枫溪瓷塑脸谱与大吴泥塑脸谱有异曲同工之妙。

枫溪瓷塑·百里奚会妻

吴金福

1960年代

长9cm 宽7.5cm 高21.5cm

长8.5cm 宽10.5cm 高21.4cm

这件作品取材自《列国演义》等民间故事改编的潮剧。该剧讲述原虞国大夫百里奚位高不忘结发妻并与之相认的故事。作品选取了“相堂听琴”的情节,借鉴舞台上的人物造型,把人物刻画得栩栩如生。右侧站立“青衣”杜氏,左侧为“老生”百里奚,通过一坐一站、一招一式的对比以及面向、身段等典型的动作,充分刻画人物心理活动。

吴金福对枫溪瓷塑的人物塑造产生了深刻影响。他采用“压泥成片,摺片成衣”的传统技法,将大吴泥塑的“贴塑”技艺融入瓷塑之中;同时,在彩绘上运用大吴泥塑的传统手法,讲究色彩对比关系,使作品深具泥塑意蕴,充满艺术魅力。

吴金福(1899-1964年)出身于著名的大吴泥塑世家,自小随祖辈做泥塑,民国时期至抗战前夕已成为泥塑名家,青年时有“金记”“福合”两个字号,其中“福合”为中等品,“金记”为上等品,以“贴塑”为主的价格较高。抗战胜利后,吴金福被枫溪陶瓷作坊聘为技术员,从事瓷塑创作,1958年进入广东省枫溪陶瓷研究所工作。1962年回到家乡,此后一直从事泥塑创作。

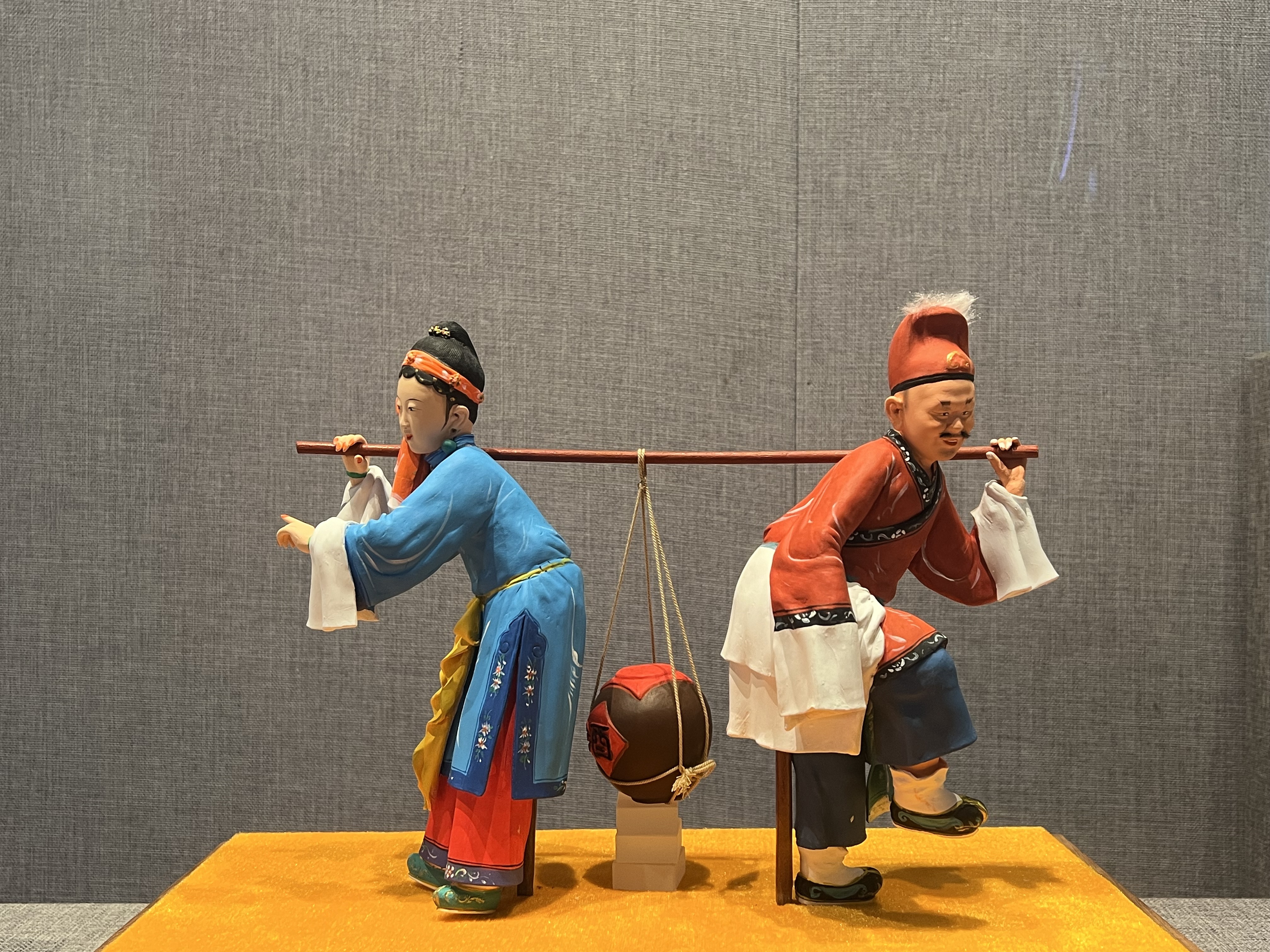

大吴泥塑·王茂生进酒

吴维清、吴漫

长32cm 宽9cm 高25cm

作品取材自民间故事《薛仁贵征东》后段改编的潮剧,讲述了薛仁贵曾受到王茂生照顾,并有金兰之好;王茂生以酿酒为业,因年荒税重,被逼流落长安。一日,闻说平辽王就是昔日的义弟薛仁贵,大喜,偕妻欲往拜见,苦无礼物,乃用菜瓮装水充酒前往,却被门官刁难,茂生急智,把拜帖别在门官袍后,终得进门相见。兄弟畅饮的“家乡酒”,却是一瓮清水,百官为谄媚奉承,亦皆称好酒,茂生窘迫不已,仁贵会意畅怀大饮。戏中薛仁贵两句唱词:“为人莫忘本,饮水要思源。”引起观众共鸣。“王茂生进酒” 已化为潮汕地区独有的俗语,意为“礼薄情意厚”及“人情好,食水心也甜”。它作为潮剧经典剧目,是十分常见的工艺题材内容。

吴维清, 1956年出生于大吴泥塑世家,自幼学艺,是大吴泥塑第25代传人,艺术技法成熟,保持了精于塑造潮剧人物生动神韵的传统特色,多次获奖,2017年入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐名单。

吴漫,1986年出生,大吴泥塑市级传承人,从小跟随父亲、大吴泥塑国家级传承人吴维清学艺。他毕业于广州大学艺术设计专业,一直致力于探索在传承传统工艺基础上结合当代艺术理念的创新。

大吴泥塑·白蛇传之断桥会

吴光让、吴宏城

2012年作,2014年捐赠广东民间工艺博物馆

高22-25cm

这件作品由吴光让与次子吴宏城共同创作,图片被中国铁道部录用,作为站台票主图案发行。作品取材于潮剧折子戏《断桥会》,表现白素贞、小青和许仙相会并重归于好的情节。作者抓住断桥相会的一刹那,通过特定的场面及人物“亮相”点出主题。作品采用均衡相应式构图,右侧为“贴旦”小青,中间为“闺门旦” 白素贞,左侧为“小生”许仙,三个不同动态的人物有机组合在长方形的空间中,面相、眼神与动作都有准确的视线投向,并通过高低不一、正侧各异,一招一式的对比互相呼应人物关系。

吴光让,1948年生,大吴泥塑第23代传人,16岁开始随父吴来树(1917—1979年)学艺,深得“贴塑”技艺真传并用于人物塑造,擅长“文身”人物,在全国、全省各种展评中屡获大奖,为国家级非物质文化遗产名录泥塑(大吴泥塑)代表性传承人。吴宏城,1975年生,大吴泥塑第24代传人,潮州市非物质文化遗产大吴泥塑代表性传承人。

枫溪瓷塑·十五贯之访鼠

林鸿禧塑制,郑才守彩

1957年

高21.4 -23.4cm

1956年,昆剧《十五贯》公演,轰动全国,创造了“一出戏救活一个剧种”的奇迹。林鸿禧希望用瓷塑表现这出反映人民爱憎而又脍炙人口的戏剧。由于当时潮汕地区尚未上演此戏,林鸿禧费尽波折找来一本同题材的旧连环画,并请熟悉剧情的老工人复述全剧故事。在此基础上,他决定选塑“访鼠”这一个深刻揭示人物内心世界的场面,并经常随剧团下乡,一边观摩、一边制作,把握戏剧人物的特点,运用瓷塑夸张和线条优美的传统技法,创作出《十五贯·访鼠》。新中国成立10周年之际,该作品赴京展览并获全国美术瓷塑一等奖,成为林鸿禧一鸣惊人的代表作。

林鸿禧(1928—2009年),1947年到枫溪陶瓷作坊当学徒,自此开始了他的陶瓷艺术生涯。他从艺数十载,先后在广东枫溪陶瓷研究所、潮安美术瓷厂工作,创作了无数精彩的瓷塑作品。1986年被省政府授予“广东省工艺美术家”称号,1989年获高级工艺美术师职称,是潮州枫溪瓷塑艺术的一代大师。林鸿禧善于捕捉人物瞬间的神情,把握和再现其内心世界。这件作品中,两个人物动静相衬,一个料事如神,稳坐钓鱼台;一个疑惧万状,如瓮中之鳖,形成鲜明对比,生动传神,仿佛再现舞台上的情景。

展厅场景