閟重湫中出片石——广东民间工艺博物馆藏端砚精品展

新展开幕:

《閟重湫中出片石——广东民间工艺博物馆藏端砚精品展》

“閟重湫中出片石——广东民间工艺博物馆藏端砚精品展”在广东民间工艺博物馆中东厢展厅开展。

馆藏端砚精品的系统展示

广东民间工艺博物馆藏有丰富的端砚展品,但之前都未系统展出过,这次选取馆藏34件(套)端砚进行展出,涵盖宋元时期至近现代的重要精品,梳理了端砚的历史传承。

走进展览

“端山片石,玉质金声。蟾斑骈超,鸽眼罗生。” 端砚因其石质坚密、细腻滋润、贮水不耗、发墨不损、严寒不冰,自唐代采石制作以来就成为名砚。从唐代初年只用于研墨的简单形制,到宋砚开始实用与欣赏并重,再到清代“以工制胜”,融雕刻、绘画、诗词、篆刻于一体,端砚的发展实现了由粗糙到精美、由实用品到艺术品的转变。它是宫廷帝王之贡品;是文人笔耕之砚田,也是识字小民之工具。

我馆收藏石砚200多方,其中不乏有文人墨客的雅好之物,但主要以无款端砚居多。追踪这些端砚的文化传记,看到的是整个社会的生命和生活。谨择端砚一集,邀您雅俗共赏“踏天磨刀割紫云”的端州石砚。

精美展品

蝉形砚

宋元之间(1206―1279年)

长21.8cm 宽13.9cm 厚3.1cm

端州砚石,砚体仿蝉造型。砚额正中有一石眼,绕石眼深雕出蝉的大眼作砚池,下端修长蝉身为砚堂。头部往下边线曲折有致,是为蝉翼。砚背弧形,首部枕式落地,下方对称出乳足,利于稳立。砚式文雅从容,线条浑圆饱满。古人认为蝉居枝头,只吸干净露水,不食人间烟火,其所喻之人品,自属于高洁之象征,因而传统文人常常借蝉自喻。

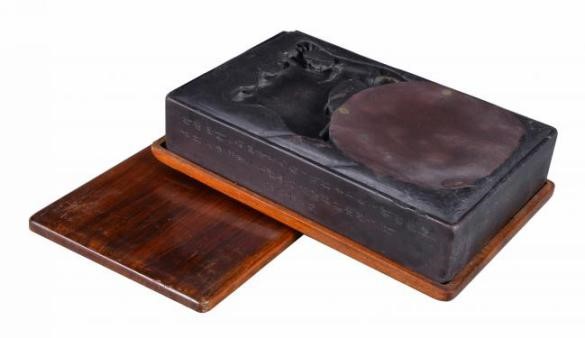

二甲传胪砚

明(1368―1644年)

长23.4cm 宽15.2cm 厚6cm

宋坑端石。长方形,砚体厚重,砚面下开砚堂近圆,有数石眼;上端深凿一洼为砚池,墨锈深厚,池中栖息两蟹,边饰芦荻,寓“二甲传胪”之意。砚背挖空,四隅有足;一边浅雕一斜伸如意状灵芝;中间篆文印章:“发解传庐”。

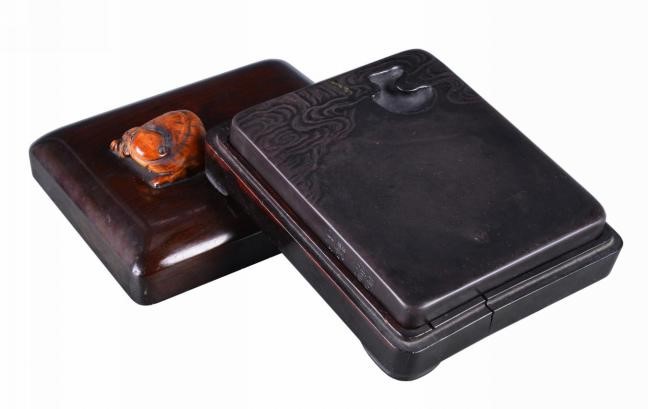

云月砚

清中期(1736―1850年)

长12.8cm 宽11cm 厚1.8cm

黄蚓矢端石,色青黑泛紫。砚面右上方凿月形凹池,并雕流云掩映其上。砚背浅浮雕江上行舟图,右下角署有行书款:“吴门顾二娘制”。一侧镌:“得少佳趣”,篆书印:“黄绢幼妇”。另一侧篆书印二:“十砚主人”“黄任珍藏”。清早期,制砚以顾二娘名气最大,玩砚则以黄莘田名声最响。“顾琢黄铭”之砚,合二者之名望,声誉更隆,故后期多有仿冒。此砚雕工圆润,但是否真品尚待考量。

黄任(1683-1768),字于莘,又字莘田,因喜藏砚,自号十砚老人。康熙四十一年(1702)举人,官广东四会知县兼署高要县事。黄任工诗善书,是闽中首屈一指的诗翁,尤有砚癖。著有《秋江集》、《香草斋诗注》等。

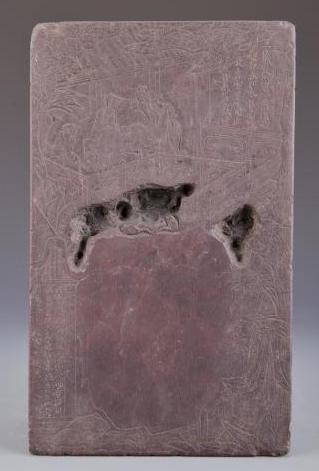

兰亭砚

明(1368-1644年)

长23.5cm 宽14.5cm 高6.5cm

商承祚捐赠

宋坑端石,砚为厚实长方形,石色呈玫瑰紫,侧墙留有大片胭脂晕,遇水则艳,古雅美观。砚面上刻“兰亭修禊图”,光滑微洼处为砚堂,亭、桥之下深凿出砚池。右上角和左下角刻有王羲之四言和五言《兰亭诗》。砚背墙足,内凹处刻王羲之《兰亭集序》全文。砚四侧浅雕通景“曲水流觞图”,人物众多,行止坐卧,神态各异,生动有致,每侧右上角均刻《兰亭诗》。砚上所刻王羲之行书贴《兰亭序》全文,可能为习字学子临摹的法帖,说明了晋唐法帖还享有一定的市场。

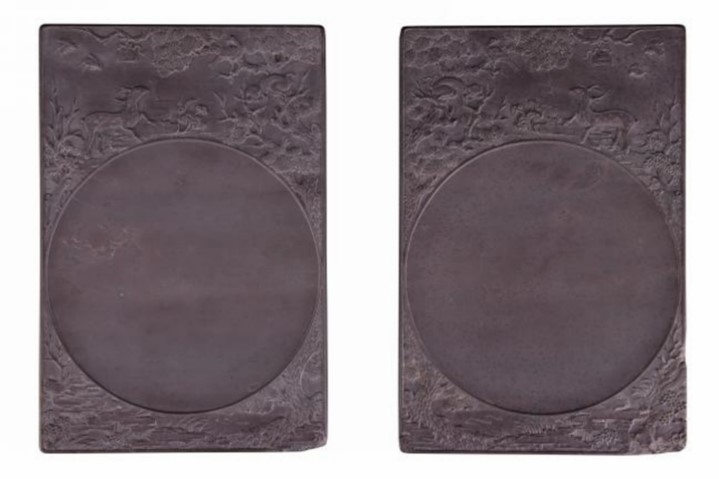

雀鹿蜂猴双面对砚

民国(1912―1949年)

长25cm 宽16.5cm 厚2cm

麻子坑端石,石色青苍紫蓝,石质细腻,纯净无瑕,有天青色、蝇头青花、席纹、翡翠眼等石品,包浆醇厚。对砚无分面背,两面皆可用,雕刻内容一致。一面正圆形砚堂,砚额浮雕雀、鹿、蜂、猴(“爵禄封侯”),形象生动。另一面正方形切角砚堂,砚额深雕云龙,驾雾腾云,活泼生动。

走进展厅