陈家祠百年历史

陈氏书院百年历史

明清时期,由于商业的发展、官署的林立,以及备考科举和百姓纳粮、诉讼的需要,使得外地人、候补官员、备考科举的士子以及一般的老百姓都有了经常出入广州城以及在广州城内寻觅落脚点和居所的需要。为了满足这一需要,各地的乡下宗族组织在广州城中建造了各姓合族祠。不过,从清代乾隆朝开始,官府因为担心合族祠“把持讼事,挟众抗官,聚众闹事”,屡次禁止民间建合族祠,于是各姓合族祠纷纷改名书院、书室、试馆等。俗称为“陈家祠”的陈氏书院就是在这样一种历史背景中建立起来的合族祠之一,也是广州城内外众多的祠堂建筑中规模较大的一个。

清光绪十四年(1888年),陈氏书院建祠公所成立,推举首任驻美公使、清末总理各国事务大臣、著名外交官陈兰彬等48位陈氏绅士作为倡议人,发信到各地,以“房”为单位,发动各房陈氏宗族以题捐牌位的方式集资修建陈氏书院。他们以汉代“太邱太祖”为始祖,规定各房陈氏宗族只要交纳一定数量的金钱,均可以加入陈氏书院,将其祖先牌位放入陈氏书院的神龛中供奉。清光绪十九年(1893年),广东七十二县陈姓宗族集资兴建的陈氏书院落成。陈氏书院建成后,成为参与集资的各地陈姓宗族子弟到广州应考或办理各种事务时暂时居住的地方。

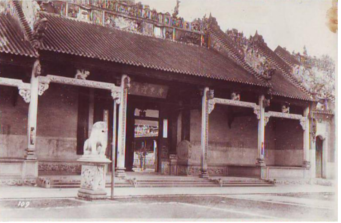

19世纪末20世纪初发行的以陈氏书院为主题图案的明信片

1920年代陈氏书院内供奉的神主牌位

清光绪三十一年(1905)年,科举制度被废除,在新的社会政治环境下,陈氏书院与当时广州大多数合族祠一样,及时调整其存在形式而成为社团。

民国期间,陈氏书院内除了举办春、秋祭祀外,或出租、或自办过几所学校。1915年,广东公学租用陈氏书院为校舍。1928年,广东体育学校在陈氏书院内成立。1935年,广东体育学校迁出后,陈氏文范中学在陈氏书院创办。日军侵华广州沦陷时期,各地陈氏宗亲因躲避战乱,没有聚会及举行春、秋祭祀。抗战胜利后,一些陈氏族人登报通告在陈氏书院聚贤堂召开恳亲大会,商议修葺祠堂、组建陈氏联谊会、筹办中学等事宜。1947年7月,陈氏书院成立了“广东陈氏联谊会”,理事长为陈济棠。同年8月,由陈姓族人创办的“聚贤纪念中学”开始招收初中和高中新生。此外,陈氏书院仍然定期举办春、秋祭祀活动。

1928-1935年在陈氏书院内举办的广东体育学校

新中国成立后,1950年广州市政府在陈氏书院设立了“广州市行政干部学校”。1958年1月1日,广州市文化局接管了陈氏书院。1959年,以陈氏书院为馆址成立广东民间工艺馆。1966年,“文化大革命”开始,陈氏书院先后被广州电影机械厂、广州新华印刷厂、广州市第32中学占用。直到1980年12月31日,广州市新华印刷厂迁出,把陈氏书院主体建筑及西院、正门马路和后院的一部分交还给了广东民间工艺馆,1983年2月13日广东民间工艺馆复馆,重新对外开放。1988年,国务院公布陈氏书院为第三批全国重点文物保护单位。1994年,“广东民间工艺馆”更名为“广东民间工艺博物馆”。此后,在各界的呼吁和政府大力支持下, 1995年收回了被广州市32中占用的陈氏书院前院。1997年,广州复印机厂全部搬迁出陈氏书院,交回占用的东院、后院。陈氏书院的遗留问题逐步得到解决,恢复了昔日的容颜。

2002年和2011年陈氏书院两次入选“新世纪羊城八景”和“羊城新八景”,2006年被评选为“广州城市文化名片”。2008年,广东民间工艺博物馆被评为“国家二级博物馆”、国家AAAA级景区。同年,成为广州市奥运圣火传递的交接点。2010年11月,广州亚残运会吉祥物会徽口号发布会在陈氏书院前广场举行。2015年11月,由中国商务部、美国商务部主办的第26届中美商贸联委会中美企业家CEO圆桌会在陈氏书院聚贤堂举行。2017年,广东民间工艺博物馆被评为“国家一级博物馆”。

历经百年风雨的陈氏书院,在广东民间工艺博物馆的保护、研究和管理利用下,向世人展示着其历史、文化、艺术价值。